雷竞技APP古籍整顿出书:赓续千年文脉 绽放文明光明·全文

作者:李白

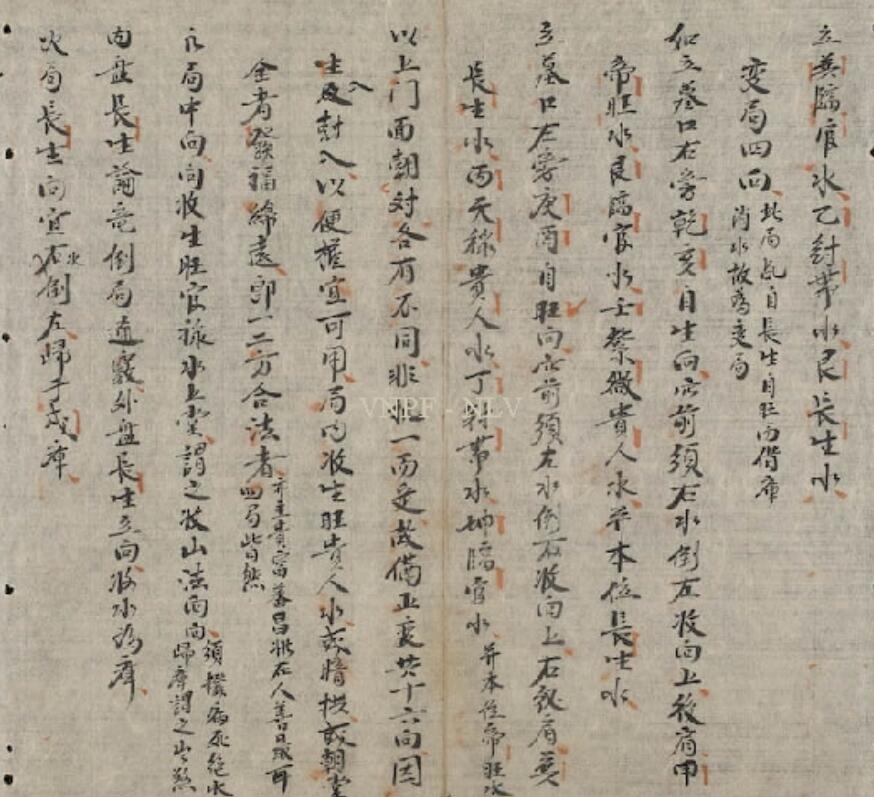

中国拥有5000多年文明史,存世文献典籍数量之丰富、内容之深厚,举世无双。为使这一宝贵的文化遗产更好赓续和传播,70年来,新中国开展了规模巨大的古籍整理出版工作。在党和政府的关心支持下,经由几代学者和出版工作者锲而不舍的努力,今天的中华古籍正焕发出前所未有的生机,成为传承优秀文化、坚定文化自信的宝贵滋养。

人们常用“浩若烟海”“汗牛充栋”来形容中国古籍之多,但存世古籍虽多,如未经校勘、标点、注释,不仅一般读者难以阅读,就是专家学者也难于使用。20世纪20年代,学者陈垣曾把中国“有长远的历史、丰富的史料,而无详细的索引”说成是“中国四大怪”之一。“什么时候,才能把中国重要典籍全部整理出来供给读者呢?”近代以来,忧心于中华文化命运的学者不断追问。

据统计,新中国成立前五年,每年平均出版古籍整理图书不足30种。1958年,古籍整理出版规划小组成立后,古籍整理出版步伐明显加快,每年平均出版古籍整理图雷竞技APP书的数量达到200种左右。20世纪80年代,古籍整理出版迎来了新的发展,每年平均出版古籍整理图书增至400种左右。

近年来特别是党的十八大以来,古籍整理出版工作更加繁荣兴盛,每年平均出版古籍整理图书1800种左右。文学、语言文字雷竞技APP、文化艺术、历史、地理、哲学、宗教、科学技术等领域重要古籍皆有系统整理。

“新中国开创了古籍整理出版的新局面,造就了全方位、大规模、成系统地持续整理出版古籍的大格局。”中华书局总编辑顾青说。

新中国成立初期,百废待兴,同志就要求组织史学家从事《资治通鉴》和“二十四史”的标点工作;同志批示中华书局编辑来信,鼓励出版界大力出版或重印学术著作、工具书和古籍;同志多次为古籍出版社和古籍整理图书题词;同志致信祝贺中华书局成立100周年……

习高度重视传承和弘扬中华优秀传统文化。2013年12月30日,习在中央政治局第十二次集体学习时的讲话中强调:“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”

我国古籍整理出版工作进入新时代。据初步统计,新中国成立以来出版的古籍整理图书达4.5万种。其中改革开放40多年来出版的古籍整理图书占新中国古籍整理出版总量的近90%,党的十八大以来出版的古籍整理图书占新中国古籍整理出版总量的近30%。

“新中国古籍整理出版事业取得的辉煌成就,与古籍小组的成立及其工作是分不开的。”上海古籍出版社社长高克勤说。

1958年2月,古籍整理出版规划小组成立。古籍整理出版从此告别了单打独斗、零敲碎打式的方式,进入了有组织经费保障、持续全面系统的新阶段。古籍整理出版规划小组连续推出7个规划,给各时期古籍整理工作提供了基本遵循。古籍小组自成立至今一直在全国范围内发挥组织协调的主导作用。

古籍小组自成立之日起就汇聚了全国最高水平的古籍人才,可谓大师云集、群贤毕至。以第一届古籍小组为例,成员有:叶圣陶、齐燕铭、何其芳、吴晗、杜国庠、陈垣、陈寅恪、罗常培、范文澜、郑振铎、金灿然、赵万里、张元济、冯友兰、潘梓年、翦伯赞……皆为大家名家。精湛的学术水准、有力的组织保障、统筹协调的统一规划,使新中国的古籍整理出版一亮相就出手不凡。

“二十四史”及《清史稿》点校工程被誉为“新中国最伟大的古籍整理工程”。从1958年起,全国上百位顶尖文史专家先后汇聚北京,历经20年时间,完成4700多万字的“二十四史”及《清史稿》的点校出版工作。点校本“二十四史”,被国内外学术界公认是整理水平最高、最为可靠的“二十四史”版本,至今仍被学界广泛征引。日本学者评价“二十四史”的整理工作是“学术上的旷古未有的事业,意义十分重大”。

在古籍小组的领导下,新中国的古籍整理出版气魄宏大,远超前人。近亿字的《中华大藏经》、超2亿字的《中华大藏经续编》、近2亿字的《道藏》、收入4万多片甲骨的《甲骨文合集》……以及《中国古籍总目》、《续修四库全书》、《古逸丛书三编》、“七全一海”等,无不是体量庞大、规模宏富的巨制,充分显示了新中国古籍整理和出版业的气概与实力。

“《续修四库全书》是新中国编纂的规模最大的一套古籍丛书,收书达5213种,从立项到最后出版都得到了古籍小组的关心和支持,成为这套大书顺利出版的关键。”高克勤说。

党的十八大以来,优秀古籍整理成果厚积薄发、不断涌现。在基础性古籍整理出版方面,推出了点校本“二十四史”修订工程之《史记》、新旧《五代史》、《辽史》、《宋书》、《隋书》等八种及《古本戏曲丛刊(第六、七集)》《文选旧注辑存》《文献通考》《杜甫全集校注》《李太白全集校注》等一大批重大项目,社会反响强烈;在出土文献整理出版方面,旅顺博物馆藏甲骨、清华大学藏战国竹简、岳麓书院藏秦简、长沙五一广场东汉简牍、北京大学汉竹书等一大批重要成果的出版,有力推动了相关学术研究;在海外中文古籍整理出版方面,古籍小组组织实施的《海外中文古籍总目》项目进展顺利,已推出了首批成果,日本宫内厅书陵部、日本国会图书馆、日本国立公文书馆、美国哈佛燕京图书馆等海外著名存藏机构的一大批珍稀古籍得到“再生性”回归,嘉惠学林。

除此之外,在大众普及领域,古籍小组重点规划并资助的两套普及类古籍整理丛书受到读者欢迎,市场销量喜人,“中华经典名著全本全注全译丛书”销售量达到420万册,“中国古典名著译注丛书”销量近120万册,实现了社会效益与经济效益相统一、双丰收。

“这些规模宏大的古籍整理出版工程能够顺利完成,与国家大力投入密不可分。”古籍小组副组长安平秋说,特别是党的十八大以来,国家古籍整理出版专项经费进一步加大对优秀古籍整理项目的资助力度,共资助项目748个,资助金额达2.1亿元。

在古籍小组严格管理、科学规划下,一大批古籍整理出版的精品力作诞生。在第一届至第四届中国出版政府奖古籍类获奖图书中,有42种专项经费资助项目,占古籍类获奖图书总数雷竞技APP80%以上。“资助项目成批量地在中国出版界最高奖项的评审中脱颖而出,充分体现出专项经费绩效显著。”安平秋说。

古籍整理出版是“为人做嫁衣”,但70年来,一代代学者和出版工作者甘于寂寞,穷年累月在古籍中爬梳耕耘,留下了一部部精审严校、可读可用可靠的古籍,嘉惠读者。

作为知名学者,任继愈曾出版过多部影响很大的专著,但在生命的最后20年里,他把全部精力都投入古籍整理事业而放弃了心心念念的哲学研究。“他不是不想写书,但古籍整理占据了他全部的时间,只能把研究工作不断推迟。他计划写出的两本中国哲学著作,资料卡片都做了数百张,但直到逝世也没时间去写。”原国家图书馆出版社社长郭又陵说:“任老对古籍是真爱,感情深极了。”

萧涤非师生三代接力校注杜诗全集是古籍整理界的佳线年,萧涤非承担起《杜甫全集》校注任务时已年逾古稀,但他不顾年老体弱,按照宋人提出的“不行万里路,不读万卷书,不可读杜诗”的观点,一面积累资料,一面率领编校组全体人员沿着当年杜甫的行踪进行实地考察。但属稿将半,萧涤非却于1991年溘然长逝。他的弟子张忠纲接续老师的工作,带领学生继续从事杜诗全集的校注。2014年,这部三代师生接力、历经36年而完成的680万字的巨著由人民文学出版社出版,立刻引起强烈反响,被誉为“杜甫研究的里程碑著作”,“堪称当代集部整理的典范之作”。

类似的故事数不胜数:卢振华先生下肢瘫痪,在病榻上完成了《梁书》的覆阅改订和《南史》的点校;胡厚宣先生在整理《甲骨文合集》时,走遍全国50多个城市,近10万片甲骨绝大多数都经过他亲自鉴别、选拓、摹写,单摹写就有二十几本,达1.3万余片;季羡林先生在病床上写下对于中华书局点校本“二十四史”修订工作的建议……

任继愈曾说:“古籍整理有似地质队的野外勘探,这支队伍要不畏荒寒,不怕险阻,甘于寂寞,不慕纷华。”70年来,一代代学者与出版人甘于清贫,默默奉献,中华文化与中华典籍因他们而赓续不绝、光彩夺目。

“我们这个时代大概是中国历史上第一个有条件把中华传统文化典籍完整保护传承的新时代。”国家图书馆副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清说。

党的十八大以来,我国古籍整理出版形成了以专业古籍出版社为主体,其他出版社积极参与,各尽所长、优势互补、有序竞争的良好发展局面。除20余家专业古籍出版社之外,每年平均有110余家非古籍专业出版社参与申报古籍整理规划和资助项目。古籍整理出版的力量日益壮大。

多年来,古籍小组高度重视人才队伍建设。目前,全国已有5个古典文献专业、近90家高校古籍研究所,累计招收本科生2500余人、硕士学位研究生6000余人、博士学位研究生近1800人,为中国的古籍整理出版事业的繁荣发展做出了积极贡献。从2000年开始,古籍小组已经举办18期全国古籍整理出版编辑培训班,培训学员近1700人次,这些学员已成为各出版单位的骨干力量,不少学员还走上了领导岗位。古籍人才的培养,确保了古籍整理出版事业生生不息、薪火相传。

国运兴,古籍兴。随着《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》的相继公布,古籍整理出版工作也面临着新的形势与任务。特别是2018年,在深化党和国家机构改革中,中央宣传部统一管理包括古籍整理出版在内的新闻出版工作,中央宣传部出版局加挂“古籍整理出版规划领导小组办公室”的牌子。古籍整理出版工作领导体制发生了重要调整,古籍小组的建制随着机构改革也做出了新的调整,全国古籍工作的领导力量将得到进一步统筹和加强,全国古籍工作迎来重要发展机遇。

全国古籍整理出版规划领导小组办公室主任郭义强表示:“古籍整理出版工作进入新时代,古籍小组和古籍办将坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,不忘初心,牢记使命,努力推进古籍整理事业迈上新台阶,为传承发展中华优秀传统文化做出新的成绩!”